教材:《计算机网络(第8版)》谢希仁 编著

三大类网络:电信、有线电视、计算机网络(三网融合)

互联网2个重要基本特点:连通性(connectivity)和资源共享(sharing)

互联网+:指“互联网+各个传统行业”,把互联网的创新成果深度融合与经济社会的各领域。

计算机网络 由若干节点(node)和连接这些节点的链路(link)组成。节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。

网络 —— 把计算机连在一起。

互连网(internet,小写i) —— 网络的网络,把网络通过路由器连在一起。与网络相连的计算机叫主机。(局部,不一定采用TCP/IP)

互联网(Internet,大写I)—— 特指覆盖全球的、具有连通性和资源共享性的计算机网络。(全网最大、最重要)

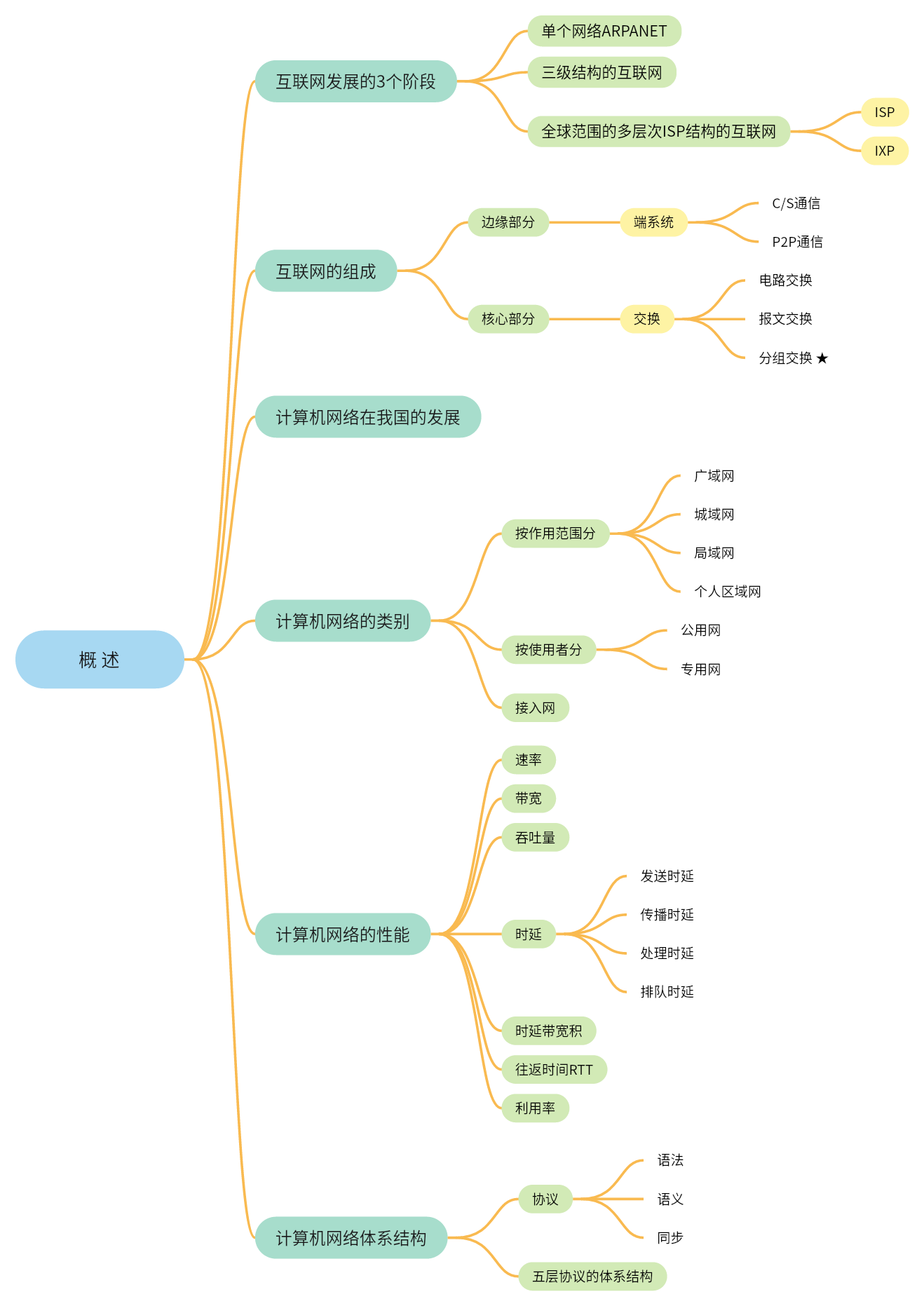

互联网发展的三个阶段

第一阶段: 单个网络ARPANET → 互联网 (1969~1990)

ARPANET:单个分组交换网,非互连网,1983年TCP/IP协议,标志互联网诞生。

第二阶段: 三级结构的互联网 (1985~1993)

国家科学基金网NSFNET,三级结构:主干网、地区网和校园网(或企业网),覆盖全美主要的大学和研究生。

第三阶段:全球范围的多层次ISP结构的互联网 (1993~现在)★

出现互联网服务提供者ISP(Internet Service Provider),提供接入互联网的服务,收费出租IP(如移动、联通)。

ISP通过多种接入网络技术把用户的端系统连接到互联网,接入网起到与互联网连接的桥梁作用。

多层次ISP结构:按覆盖面积大小和所拥有的IP地址数目的不同分为主干ISP、地区ISP和本地ISP。

互联网交换点IXP(Internet eXchange Point) —— 允许两个网络直接相连并快速交换分组。常采用工作在数据链路层的网络交换机(硬件资源)

内容提供者(Content Provider):如在互联网上向用户提供视频等内容的公司,不向用户提供互联网转接服务(软件)

万维网WWW(World Wide Web):欧洲原子核研究组织CERN开发,互联网指数级增长的主要驱动力。

1.3 互联网的组成

(1) 边缘部分

由所有连接在互联网上的主机(host)组成,由用户直接使用(可以是个人、单位或者某个ISP),资源提供、不负责数据转发。这些主机又称为端系统(end system),如桌面计算机、移动计算机、服务器和其他智能终端设备。

主机和主机的通信实际上是进程与进程的通信。

通信方式有:

1. 客户/服务器方式 Client/Server方式(C/S)

进程之间 服务 和 被服务 的关系。

- 对等方式 Peer-to-Peer方式(P2P)

通信时不区分请求方和服务方(身份不固定),平等地、对等连接通信。

(2) 核心部分

互联网中最复杂的部分,为边缘部分提供连通性,使任何一台主机都能向其他主机通信。

在该部分起特殊作用的是路由器(router),路由器是实现分组交换(packet switching)的关键构件,负责转发收到的分组。分组转发是网络核心部分中最重要的功能。

Q:什么是交换(switching)?

A:按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

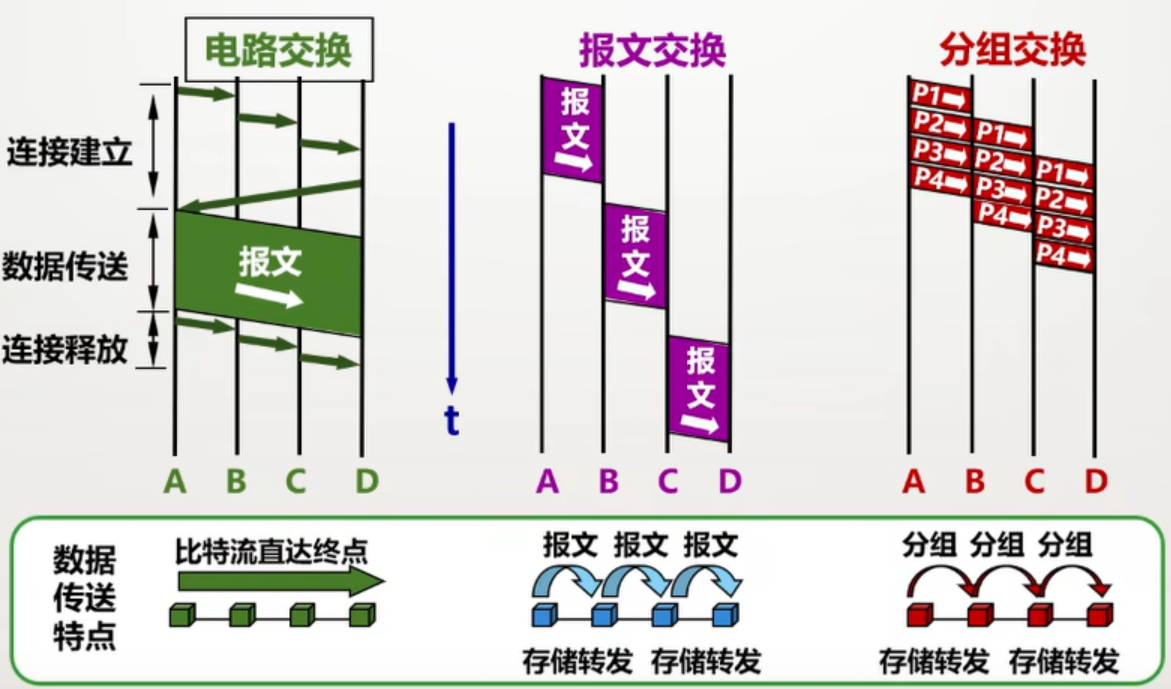

★ 三种交换方式

- 电路交换:一对一,N部电话 对线 → 交换机

建立连接(占用通信资源)→ 通话(始终占用端到端的通信资源)→ 释放连接(归还通信资源)

计算机数据具有突发性,通信线路传输效率低。

- 报文交换:基于存储转发技术

要发送的整块数据为一个报文(message)。

- 分组交换

采用存储转发技术,在发送端把报文划分成更小的等长数据段,数据段前面添加首部(head)构成分组(packet,又称为“包”或“包头”),首部中包含目的地址、源地址等重要控制信息。

互联网采用分组交换,以分组作为数据传输单元。发送端依次把各分组发送到接收端,接收端接到分组后去掉首部还原成原来的报文。

边缘部分的主机和核心部分的路由器都是计算机,主机为用户进行信息处理,路由器用来进行分组交换。

路由器处理分组的过程:

暂存分组 → 检查首部 → 查找转发表 → 按照首部中的目的地址找合适的接口转发出去

每一个分组在互联网中独立选择传输路径(只要最后能送到就行,从哪段链路传送由路由器判定,不需要事先独占某条线路,宏观上共享)

分组交换的优点:

| 高 效 | 动态分配传输带宽,对通信链路逐段占用 |

| 灵 活 | 灵活:为每一个分组独立地选择最合适的传输路径 |

| 迅 速 | 以分组为传送单位,不需要建立连接(建立连接也要花费时间)就能向其他主机发送分组 |

| 可 靠 | 保证可靠性的网络协议;多路由的分组交换网,使网络具有很好的生存性 |

缺点:

存储可能出现排队延迟

不能保证带宽:动态分配

开销up↑:首部;路由器要暂存分组,维护转发表

……

1.4 计算机网络在我国的发展

(略)

1.5 计算机网络的类别

按作用范围(所覆盖的范围不同功能,不同协议也可能不同)

几十到几千公里 —— 广域网WAN(Wide Area Network,也叫远程网):互联网核心部分,长距离运送主机所发送的数据

5~50公里 —— 城域网MAN(Metropolitan…):作用范围一般是一个城市,很多采用以太技术

- 1 km左右 —— 局域网LAN(Local…):校园网、企业网等

- 10 m左右 —— 个人局域网PAN(Personal…):无线

注:如果中央处理机之间的距离过近比如1米,一般称之为多处理机系统而非计算机网络。

- **按使用者**

- 公用网(public network):交费使用(常见)

- 专用网(private network):为特殊业务工作的需要而建造

用来把用户接入互联网的网络——接入网AN(Access Network)

又称为本地接入网或居民接入网,既不属于互联网的核心部分也不属于边缘部分,是某个用户端系统和本地ISP的第一个路由器(边缘路由器)之间的一种网络。

1.6 计算机网络的性能

性能指标:

速率(bit/s、kbit/s、Mbit/s、Gbit/s)

比特是信息量的基本单位(香农提出)

数据的传送速度,也称数据率(data rate)或比特率(bit rate),是理想状态下一定t内网络信道能通过的最大数据量(额定速率或标称速率,而非实际速率)

单位换算:1G M k ($2^{10}= 1024$)

⚠️注:带上s后,以$10^3$为换算关系,1 Gb/s Mb/s kb/s;写的B是字节,小写的b是比特

带宽(bandwidth)

两种表述:

频域 —— 指该信号包含的频率成分的频率范围(单位HZ)。某信道允许通过的信号频带范围为该信道的带宽

时域 —— 网络中某通道传输数据的能力,表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的最高数据率(bit/s)

吞吐量(throughput)

单位t内通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。受带宽和速率的限制,可能远小于额定速率,速率是其上限值。

时延(delay / latency)

数据从网络(或链路)的一端传到另一端所需要的时间。

总时延 = 以下4个之和

发送时延(主机/路由器吐完数据需要的时间) —— 提高带宽

传播时延 —— 路程长短无法改变

处理时延(主机/路由器在收到分组时,处理分组如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由所花费的时间)——改进路由器的工作效率

排队时延(分组在输入输出队列中排队等待处理和转发所经历的时延,取决于网络当时的通信量,通信量很大时队列溢出,分组丢失)——改进路由器的工作效率

⚠️注:高速网络链路的“高速”,是指高带宽,提高的仅仅是数据的发送速率,而不是比特在链路上的传播速率。

</br>

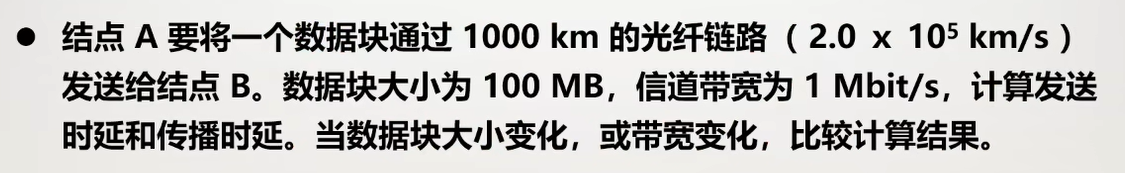

例题

解:

发送时延 (注意单位的转换)

传播时延略

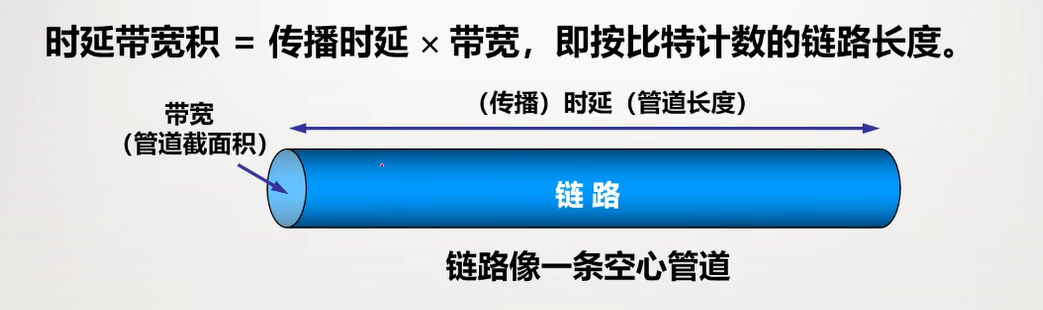

- **时延带宽积**

管道中的比特数表示从发送端发出但尚未到达接收端的比特数,只有在代表链路的管道都充满比特时,链路才得到充分的利用。

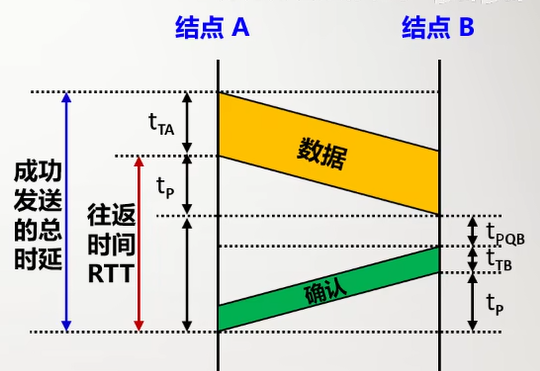

往返时间RTT

RTT = A→B的传播时延 + B的处理时延和排队时延 + B的发送时延 + B→A的传播时延

有效数据率

利用率

- 信道利用率(信道有x%的时间是被利用的)

- 网络利用率(全网络的信道利用率的加权平均值)

A:是不是利用率越大越好? Q:错,当利用率增大时,时延会迅速增加。

$$D =\frac{D_0}{1-U}$$:空闲时的时延

:当前时延

:当前利用率

非性能指标:

费用、质量、标准化、可靠性、可扩展性和可升级性、易于管理和维护……

1.7 计算机网络体系结构

采用分层的方法把复杂的通信问题划分为若干较小的、比较易于研究和处理的局部问题。

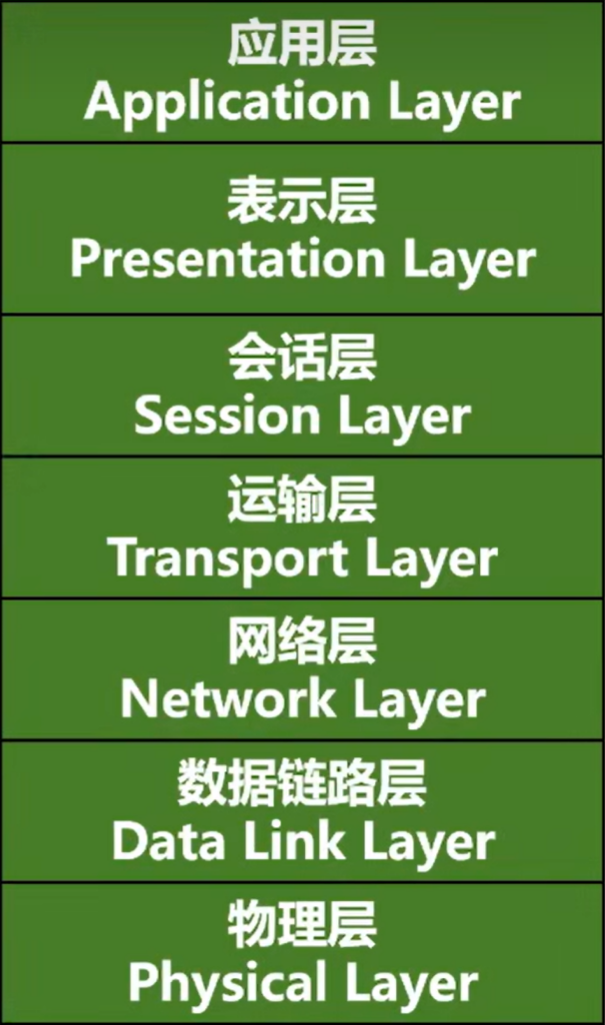

ISO提出的OSI/RM是使计算机在世界范围内互连成网的标准框架。

ISO 7498国际标准,七层协议的体系结构(1983年)

网络的体系结构是计算机网络的各层及其协议的集合,即计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义(不涉及具体实现)。

网络协议(protocol)是为网络中数据交换而建立的规则、标准或约定。由以下三个要素组成:

语法:数据与控制信息的结构或格式 —— 规定传输数据的格式,解决交换信息的格式问题

语义:需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种响应 —— 规定要完成的功能,解决做什么的问题

同步:事件实现顺序的详细说明 —— 规定各种操作的顺序,解决什么时间什么条件下做什么特定操作的问题

协议两种形式:文字描述和程序代码,不论什么形式都必须对网络上信息交换过程做出精确地解释。

★ 五层协议的体系结构(略,反正后续章节都有)

实体(entity):对等的层次之间,任意可发送或接收信息的硬件或软件进程

协议:控制两个对等实体(或多个)进行通信的规则的集合(水平、对上层透明)

服务访问点(SAP):在同一系统中相邻两层的实体进行交互(交换信息)的地方,实际是逻辑接口,交换服务原语(命令)。

服务:在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能向上一层提供服务,要实现本层协议还需要使用下层所提供的服务(垂直)。